Denken in langen Linien

Endlagersuche

20.11.2025 Artikel

Die Verwahrung radioaktiver Abfälle ist eine Herausforderung, die unsere gewohnten Planungshorizonte übersteigt. Wie können Gesellschaften lernen, in Jahrtausenden zu denken? Die Suche nach einem Endlager wird zum Testfall für generationenübergreifendes Handeln.

In Kopenhagen tickt eine Uhr, die neben den Stunden und Sekunden auch die Bewegungen der Himmelskörper anzeigt. Unter ihren 15.448 Teilen ist ein Zahnrad, das 25.753 Jahre für eine volle Umdrehung braucht – es misst das langsame Taumeln der Erdachse. „Weltuhr“ nannte ihr Erbauer Jens Olsen sie. „Sie könnte noch 520.000 Jahre laufen“, schrieb eine dänische Zeitung im Jahr 2005. Jens Olsen sah seine Uhr niemals ticken. Er starb 1945, zehn Jahre vor ihrer Fertigstellung. Seine Enkelin Birgit setzte sie in Gang, gemeinsam mit dem dänischen König. Olsen tat etwas, das selten geworden ist: Er dachte weit über die Grenzen seiner eigenen Existenz hinaus. Heute ist es oft umgekehrt. Wir denken in Quartalsberichten und schaffen Fakten für Jahrhunderte. Wir verändern den Planeten – für viele künftige Generationen.

Dabei war der Gedanke an die Nachwelt einmal selbstverständlich. Menschen bauten Kathedralen, Kanäle und Infrastrukturen, die auch kommenden Generationen dienen sollten. Ein Beispiel ist die Augsburger Wasserwirtschaft. Seit dem Mittelalter haben Generationen von Ingenieur*innen ein System aus Kanälen, Leitungen, Wasserrädern und Kraftwerken geschaffen, gespeist von den Flüssen Lech und Wertach. Das System versorgt die Stadt bis heute mit Trinkwasser und Energie. Heutige Bauwerke sind selten auf eine Lebensdauer von mehr als 100 Jahren ausgelegt. Doch wir wirken weiter, als wir planen. Was wir heute bauen, wird künftigen Generationen bleiben – nicht nur das geplante Endlager für hochradioaktiven Abfall.

Generationenübergreifende Projekte verlangen neue Denkweisen. Was können wir von historischen Erfolgen für heutige Herausforderungen lernen? Menschen sind kognitiv eher auf die Gegenwart fixiert. „Gegenwartspräferenz“ nennt die Forschung diesen Effekt. Die Evolution programmierte uns darauf, unmittelbare Bedürfnisse zu priorisieren. Wer den Tag nicht überlebt, kann sich nicht um die Zukunft kümmern. Gehirnscans zeigen unterschiedliche Aktivierungsmuster bei Gedanken an die nahe und ferne Zukunft. Das limbische System, evolutionär uralt und eng mit Emotionen verbunden, dominiert bei Gegenwartsentscheidungen. Der präfrontale Kortex, zuständig für abstraktes Denken und emotionale Kontrolle, übernimmt bei Zukunftsplänen. Kurz: Wir können besser vorausdenken als vorausfühlen. Man kann Kultur als den menschlichen Weg verstehen, diese Veranlagung zu zähmen – durch Rituale, durch Überlieferungen oder durch Bauwerke.

Die biologische Veranlagung beeinflusst auch Institutionen. Politiker*innen denken bis zur nächsten Wahl, Unternehmensmanager*innen bis zum Quartalsbericht. Die Aufmerksamkeitsökonomie ist flüchtig, die Kapazität für Sorgen begrenzt. Krisenmomente übertönen Langzeitthemen – um die kann man sich vermeintlich später noch kümmern. Klimawandel und Endlager, ja klar, wichtig, aber jetzt ist erst mal Krieg, Pandemie oder Inflation. Irgendwas drängt immer.

Zusammenarbeit über Generationen

Ohne aktive Erinnerungsarbeit droht das „Nie wieder“ in Vergessenheit zu geraten.

Wie Langzeitdenken in einer Demokratie gelingen kann, zeigen die niederländischen Waterschappen, die im 13. Jahrhundert entstanden. Sie gehören zu den ältesten demokratischen Institutionen Europas. Aus existenzieller Notwendigkeit schufen die Bewohner*innen eines Landes, das zu einem Viertel unter dem Meeresspiegel liegt, ein System, das auf lokaler Selbstverwaltung beruht. Das „Poldermodell“, benannt nach den eingedeichten Marschflächen, steht für Pragmatismus und Kompromiss: Alle mussten bei der Deichpflege kooperieren, weil das Versagen eines Deiches jede*n bedrohte. Heute haben die Waterschappen Verfassungsrang, beschäftigen 11.000 Menschen und erheben eigene Steuern. Inzwischen dürfen alle Einwohner*innen mitstimmen, nicht nur die Landbesitzenden. Die Waterschappen sind für Deiche, Wasserwege und Pumpen zuständig, überwachen Pegel und Wasserqualität. Nach der Flutkatastrophe von 1953 bauten sie die Deltawerke – ein Jahrhundertprojekt zum Schutz des ganzen Landes. Nun bereiten sie die Niederlande auf den Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel vor.

Eine Barriere beim Langzeitdenken ist die „Floating Gap“ (schwebende Lücke), wie der belgische Ethnologe Jan Vansina sie in den 1970er-Jahren nannte. In allen Kulturen mit mündlicher Überlieferung gibt es eine kritische Zeitspanne von rund 80 Jahren – die Spanne eines Menschenlebens von den frühen Erinnerungen bis zum Tod. Diese Distanz trennt das Heute vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Die letzten Zeitzeugen der NS-Diktatur, des Krieges und der Shoa sterben. Diese Schrecken drohen zur abstrakten Erinnerung zu werden: Zahlen, Daten, Fakten statt Erfahrung. Das hat Folgen für die Lehren, die aus dem Zivilisationsbruch folgen. Ohne aktive Erinnerungsarbeit droht das „Nie wieder“ in Vergessenheit zu geraten.

Verantwortung für die Zukunft

Für das Denken in langen Linien ist es wichtig, die „Floating Gap“ zu überbrücken. Es geht um das Übereinkommen, dass jede Generation für spätere Generationen vorsorgt – und jede Generation von der Vorsorge früherer Generationen profitiert. Dieser Gedanke ist eine menschliche Grundkonstante. Fast alle Kulturen kennen Regeln oder Rituale für diese Form der Verantwortung. Die Irokesen im Nordosten Nordamerikas nennen das das Sieben-Generationen-Prinzip: Jede Entscheidung wird danach bewertet, wie sie die siebte Generation – etwa 140 Jahre später – beeinflusst.

Wenn Eltern für ihre Kinder bauen, wenn ältere Handwerker*innen ihr Wissen an jüngere weitergeben: All das sind Beispiele für Generationenverträge – auch wenn der Vertrag nirgends niedergelegt ist. Die deutsche Rentenversicherung ist das Paradebeispiel eines institutionalisierten Generationenvertrags. Trotz zweier Weltkriege und mehrerer Systemwechsel überlebte das Umlageprinzip seit 1889: Heutige Beitragszahlende finanzieren heutige Rentner*innen – verbunden mit dem Versprechen, dass künftige Generationen dasselbe tun werden.

Die Politik richtet sich zu stark auf das Jetzt.

Politischer Scheuklappenblick

Eine Chance liegt darin, es nicht nur als sicheren Behälter und technische Anlage zu betrachten, sondern auch als Kulturdenkmal. Unsere Aufgabe ist es, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass jede Generation es in ihre eigene kulturelle Logik übertragen kann.“

Eine Herausforderung im 21. Jahrhundert ist es, diesen Sinn für das Wohl kommender Generationen in Institutionen zu übersetzen. Das finnische Parlament richtete 1993 einen „Ausschuss für die Zukunft“ ein, der Langfristperspektiven in politische Debatten einbringt. Das Parlament von Wales beschloss 2015 den „Well-being of Future Generations Act“, der öffentliche Einrichtungen dazu verpflichtet, bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf künftige Generationen zu berücksichtigen.

Auch in Deutschland gibt es Ansätze: Zukunftsräte, Foresight Labs und Stiftungen sollen den Blick weiten. Doch die politische Aufmerksamkeit gilt meist den kurzfristigen Themen. „Die Politik richtet sich zu stark auf das Jetzt“, sagt die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Miranda Schreurs, die an der Hochschule für Politik München lehrt und Co-Vorsitzende des Nationalen Begleitgremiums (NBG) ist, das die Endlagersuche als unabhängige Instanz begleitet. Der politische Scheuklappenblick auf die Gegenwart ist Teil eines Problems unserer Zeit, vermutet Schreurs. Die Aufmerksamkeitsspanne schrumpft: „Wir sind vielleicht zu oft mit unseren Handys beschäftigt und zu wenig miteinander“, sagt sie. Wie lässt sich die Perspektive weiten auf Jahrzehnte, Jahrhunderte und noch darüber hinaus?

Ein Blick auf Dinge, die solche Zeiträume bereits überdauert haben, kann helfen. Die Pyramiden der alten Ägypter sollten ihren Pharaonen eine „Heimstatt für Jahrmillionen“ sein. Doch es kam anders als geplant: Die für die Ewigkeit versiegelten Grabkammern wurden bald geplündert. Dafür wurden die Pyramiden schon in der Antike zur Touristenattraktion. Die Römer zählten sie zu den Weltwundern. Christen nutzten sie als Kirchen, Einsiedler bewohnten sie. Der Staat Ägypten machte sie zu seinem Nationaldenkmal.

Ähnlich Stonehenge in Südengland. Lange bevor die Steine errichtet wurden, hielten Menschen dort Rituale ab. In der Romantik kamen Dichter, Maler und Hobbydruiden. In den 1970er-Jahren entstand dort ein Musikfestival, das von der damaligen Premierministerin Margaret Thatcher mit Polizeigewalt unterbunden wurde. So wurde Stonehenge zum politischen Symbol. „Wir sehen Stonehenge heute als ein Denkmal aus der Vergangenheit“, sagt der deutsche Archäologe Cornelius Holtorf, der an der Linnaeus-Universität in Schweden forscht und das Land bei seiner Endlagersuche berät. „Aber es ist über die Jahrtausende nie fertig geworden.

Immer wieder haben Generationen etwas geändert, etwas hinzugefügt oder weggenommen. Es ist kein totes Denkmal, sondern ein Prozess über lange Zeit.“ Holtorf plädiert dafür, diese Flexibilität bei der Endlagersuche früh mitzudenken. „Eine Chance liegt darin, es nicht nur als sicheren Behälter und technische Anlage zu betrachten, sondern auch als Kulturdenkmal. Unsere Aufgabe ist es, Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass jede Generation es in ihre eigene kulturelle Logik übertragen kann.“ Es geht nicht darum, eine Kultstätte zu schaffen. Es geht darum, den Dialog in der Gesellschaft lebendig zu halten.

Entscheidungen für eine Million Jahre

International gilt Deutschland bei der Endlagersuche als Nachzügler mit Ambitionen. Finnland nimmt 2026 Onkalo in Betrieb, das erste Endlager für hochradioaktive Abfälle weltweit. Ein Schlüssel zum Erfolg: die frühe Einbindung der Gemeinde Eurajoki. Das Endlager wird dort nicht als Bürde, sondern als Technologiestandort mit Arbeitsplätzen verstanden. Schweden folgt ähnlichen Prinzipien.

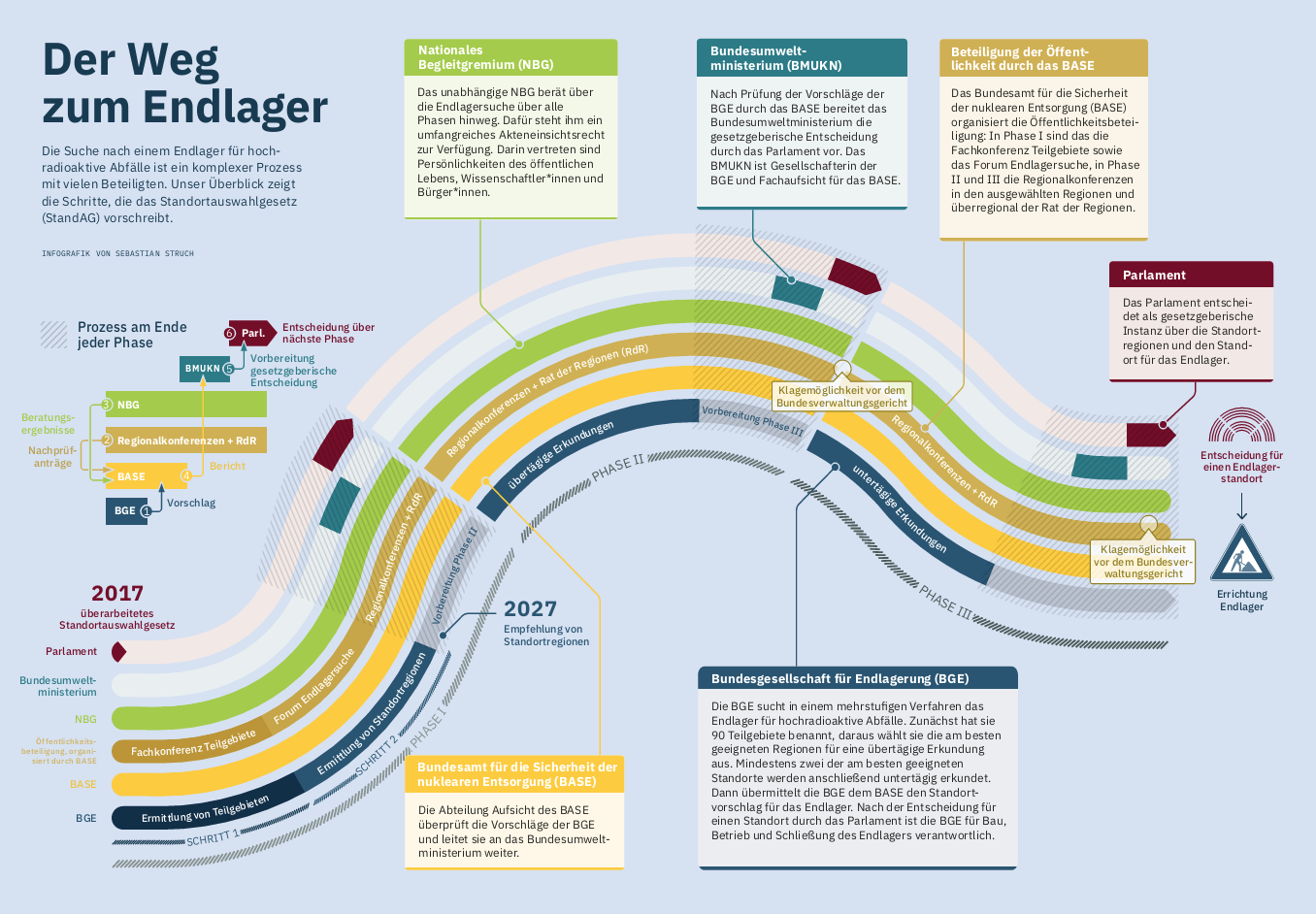

Auch das Verfahren in Deutschland, festgelegt im Standortauswahlgesetz (StandAG) und maßgeblich durchgeführt von der BGE, gründet auf Dialog und Transparenz. In den Gebieten, die in die engere Auswahl für den Standort eines Endlagers kommen, sind Regionalkonferenzen unter Federführung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) geplant. Dort können Bürger*innen mit den Fachleuten der BGE diskutieren. In Stellungnahmeverfahren und Erörterungsterminen werden BGE und BASE ihre Arbeit vorstellen, Kritik entgegennehmen, sich erklären müssen. Das ist gut so, denn so wird sichergestellt, dass die Entscheidungen, die für eine Million Jahre Folgen haben, auf Basis aller Erkenntnisse, mit dem Wissen aller Betroffenen und unter Berücksichtigung der vehementesten Einsprüche gut getroffen werden.

Gute Vorfahren maßen sich nicht an, Antworten für die Ewigkeit zu kennen. Sie hinterlassen keine fertigen Lösungen, sondern offene Prozesse. Die Endlagersuche verbindet geologische Sicherheit mit kultureller Anpassungsfähigkeit. Sie ist ein Testfall für die Fähigkeit moderner Demokratien, generationenübergreifend zu denken und zu handeln. Gelingt es, einen sicheren Ort zu finden, der von der Gesellschaft mitgetragen wird, dann ist erwiesen: Auch im Zeitalter der Quartalszahlen können Menschen Verantwortung für Jahrhunderte übernehmen. Die Liste der Generationenaufgaben ist lang – Klimaschutz, Rentensysteme im demografischen Wandel, digitale Infrastrukturen. Nicht allein die technische Lösung entscheidet über den Erfolg generationenübergreifender Projekte, sondern der Prozess, der zu ihr führt. Die Waterschappen machen es seit 750 Jahren vor: Wer alle Betroffenen einbindet und kontinuierlich im Gespräch bleibt, schafft Strukturen, die Jahrhunderte überdauern.