Nur der Anfang vom Ende

Atomausstieg

23.12.2021 von Judith Jenner Artikel

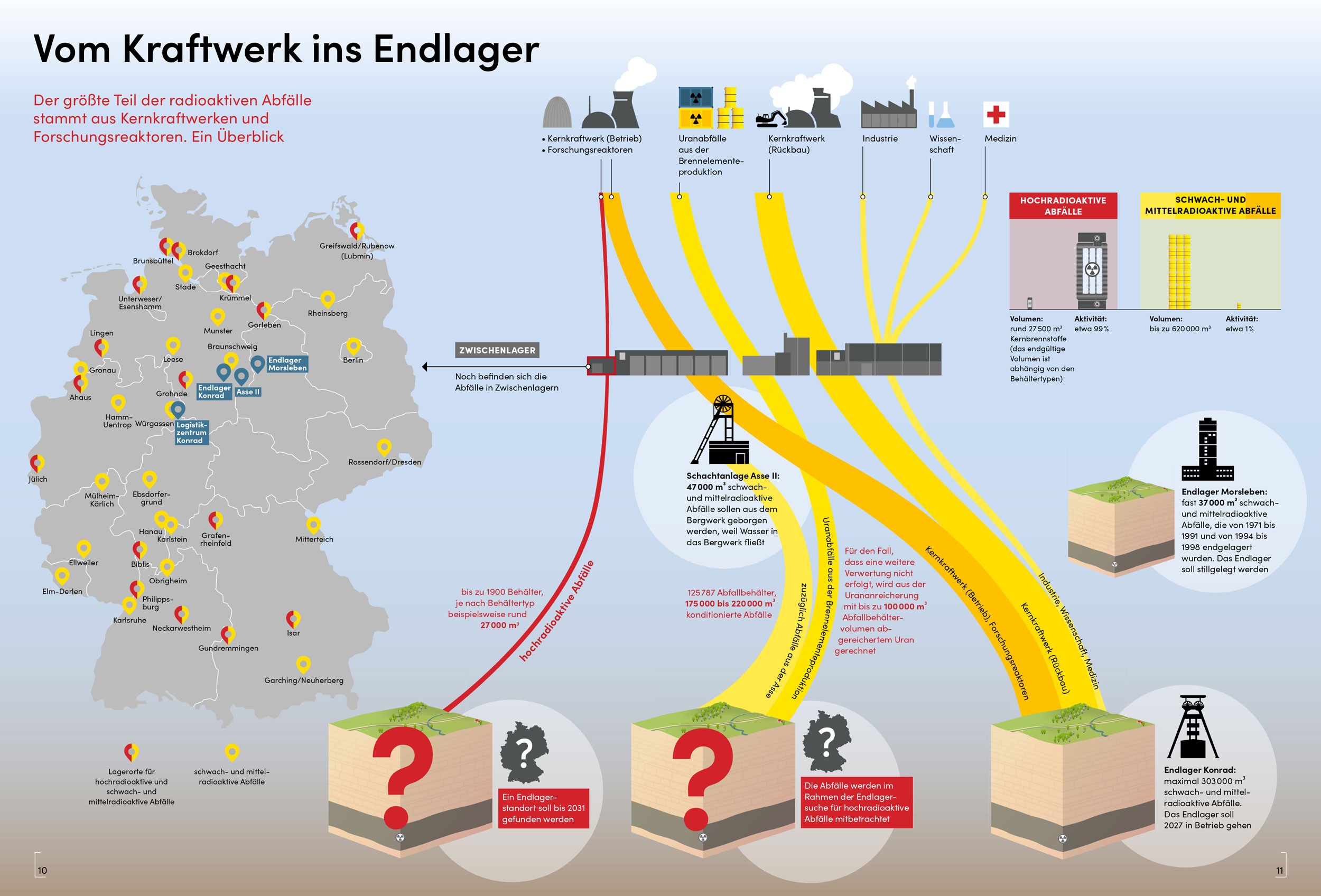

Ende 2022 geht das letzte Kernkraftwerk vom Netz. Dann beginnt der Rückbau – dabei fallen große Mengen radioaktiver Abfälle an. Sie sollen so schnell wie möglich in sichere Endlager kommen.

In keinem Rückblick auf Angela Merkels Amtszeit darf er fehlen: der „Fukushima-Moment“ der Kanzlerin. „Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.“ Mit diesem Satz vollendete sie im März 2011 als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe in Japan den Atomausstieg in Deutschland. Viel früher als ursprünglich geplant.

Der Prozess, den die Bundesregierung damals anstieß, ist bis heute in vollem Gange. Nach und nach gehen alle Atommeiler vom Netz. Kernkraftwerke, die einst als Inbegriff des Fortschritts galten und zugleich den erbitterten Protest der Anti-Atomkraft-Bewegung provozierten, werden bis spätestens Ende 2022 abgeschaltet. Doch ist dies erst der Anfang vom Ende, denn es wird noch viele Jahre und Jahrzehnte dauern, bis alle Kraftwerke zurückgebaut und die Abfälle endgelagert sind.

Trotzdem sitzt Deutschland nicht im Dunkeln. Die Energieversorgung speisen zunehmend nachhaltige Quellen. Fast die Hälfte des Stroms kommt inzwischen aus erneuerbaren Energien. Auch diese Entwicklung schreitet deutlich schneller voran, als viele dachten.

Der Rückbau

10 bis 15 Jahre nach dem Rückbau ist das Gelände für andere Zwecke nutzbar

Einfach den Schalter umlegen: Damit ist es beim Abschied von der Kernenergie nicht getan. „Die Betreiber, also die Energieversorger, müssen die Anlagen nicht nur stilllegen, sondern auch zurückbauen“, erläutert Kai Möller, Abteilungsleiter Abfalldaten und Abrufvorbereitung bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE).

Der Geoökologe hat sich früher mit dem Abriss von Industriehallen beschäftigt. So ein Atomkraftwerk (AKW) stelle die Verantwortlichen aber vor ganz andere Herausforderungen. „Aufgrund des Strahlenschutzes dürfen einige Gebäudeteile nur unter hohen Vorsichtsmaßnahmen betreten und abgebaut werden“, sagt er. Das gilt vor allem auch für die Abfälle, die aus dem Rückbau anfallen, die auf besondere Weise behandelt und entsorgt werden müssen. Unterschieden wird zwischen schwach- und mittelradioaktiven auf der einen und hochradioaktiven Abfällen auf der anderen Seite. Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle machen mengenmäßig 95 Prozent aller strahlenden Abfälle aus, geben aber nur ein Prozent der gesamten Radioaktivität ab. Im Umkehrschluss machen hochradioaktive Abfälle, zu denen auch Brennstäbe gehören, nur 5 Prozent des radioaktiven Abfalls, aber 99 Prozent der Strahlung aus.

Rascher Rückbau nach der Stilllegung

In Deutschland ist es so, dass Atomkraftwerke so schnell wie möglich verschwinden und nicht über Jahrzehnte im sogenannten Sicheren Einschluss belassen werden dürfen. Das hat den Vorteil, dass Mitarbeiter*innen, die das Kraftwerk aus dem Betrieb gut kennen, beim Rückbau helfen können und die Technik noch funktioniert. Außerdem ist das Gelände nach 10 bis 15 Jahren für andere Zwecke nutzbar. Doch auch beim direkten Rückbau gehen Jahre ins Land, bevor der Abriss von außen sichtbar wird. So prüfen die Landesbehörden zunächst gründlich das Konzept des Betreibers zur Stilllegung, bevor sie eine Genehmigung erteilen.

„Die Brennstäbe müssen erst einmal abkühlen, bevor sie aus dem Reaktorgebäude entfernt werden können“, erläutert Kai Möller. Die je nach Größe des Reaktors mehrere Meter langen und nur wenige Dezimeter durchmessenden Brennelemente lagern daher einige Jahre in großen Pools, den sogenannten Abklingbecken. Dort zerfallen die bei der Kernspaltung im Reaktor gebildeten, größtenteils kurzlebigen Radionuklide und erzeugen dabei Wärme, die vom Wasser aufgenommen wird. Sind Strahlungsintensität und Temperatur auf ein bestimmtes Maß abgesunken, kommen die Brennelemente in die Castorbehälter.

Castor steht für „cask for storage and transport of radioactive material“. Castoren sind also Behälter für die Lagerung und den Transport radioaktiver Materialien. Diese Spezialcontainer aus Stahl mit einer Wandstärke von etwa 40 Zentimetern lassen nur noch eine geringe Strahlung durch und sind extrem stabil. In Tests überstanden sie unversehrt Stürze aus neun Metern Höhe und extreme Temperaturen von innen und außen. Denn auch in den Castorbehältern erzeugen die Brennstäbe weiterhin Wärme und sind teilweise über 100 Grad Celsius heiß.

200 Muldenkipper Atommüll

Ein Atomkraftwerk wird von innen nach außen zurückgebaut. Im ersten Schritt nehmen sich Spezialkräfte den Reaktordruckbehälter vor. Er ist das nukleare Herz des Reaktors und besteht aus verschiedenen Komponenten. Sie voneinander zu trennen, funktioniert am besten unter Wasser, weil es kühlt und die Strahlung dämpft. In diesem Bereich kommen auch ferngesteuerte Roboter zum Einsatz.

Zeitgleich bauen Spezialkräfte weitere radioaktive Bauteile in der Umgebung des Reaktorkerns ab und reinigen verschmutzte Oberflächen. Wenn sich im Reaktor keine sehr stark strahlenden Bauteile mehr befinden, beginnt der Abbau der restlichen Bauteile und der Gebäudehülle. Dabei fallen dann nur noch schwach- und mittelradioaktive Abfälle an, die wenig oder gar keine Wärme entwickeln.

Alles in allem fallen beim Rückbau eines Kernkraftwerks im Durchschnitt rund 5000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktive Abfälle an – das entspricht der Ladung von etwa 200 Muldenkippern. Das klingt nach viel, ist aber verglichen mit dem gesamten Kraftwerksbau verschwindend gering. Unabhängig von der Menge: Der Abfall ist da und muss sicher aufbewahrt werden.

Die Konditionierung

Jeder Quadrat-zentimeter eines Reaktorgebäudes wird überprüft

In den Kernkraftwerken Brunsbüttel und Krümmel sind Gabriele Bandt und ihre Kolleg*innen zuständig für die Entsorgung dieser schwach- und mittelradioaktiven Abfälle. Die Chemikerin ist beim Betreiber Vattenfall Europe Nuclear Energy in Hamburg die atomrechtlich Verantwortliche für die Qualifizierung der radioaktiven Abfälle aus beiden Kraftwerken zur Endlagerung. Den an der Elbe liegenden Siedewasserreaktoren Krümmel und Brunsbüttel wurde bereits 2011 mit dem Atomausstiegsgesetz die Betriebserlaubnis entzogen. Nun wird auf den Kraftwerksgeländen der Müll sortiert. Spezialkräfte bereiten die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle für den Transport ins Zwischenlager vor. Die nicht strahlenden Anteile gehen in den normalen Wiederverwertungskreislauf oder auf eine normale Deponie.

Entschieden wird das beim sogenannten Freimessen. Jedes ausgebaute Teil, jeder Quadratzentimeter eines Reaktorgebäudes wird überprüft. Überschreitet es den jeweiligen Wert aus der Strahlenschutzverordnung, der aus der Äquivalentdosis von 10 Mikrosievert pro Jahr abgeleitet wird, muss das kontaminierte Material herausgemeißelt und für die Zwischen- und Endlagerung vorbereitet werden. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die jährliche natürliche Strahlenbelastung bei durchschnittlich 2100 Mikrosievert.

Nach dem Freimessen geht der Abfall ins Recycling

Gabriele Bandt hat es mit einem bunten Potpourri an Abfällen zu tun. Beton und Stahl machen den weitaus größten Teil aus. Es fallen aber auch Flüssigkeiten an, unzählige Wischlappen, Handschuhe und Kleidung bis hin zu Folien, Holz, Papier. Bei Metallteilen entfernen Fachkräfte die radioaktive Schicht der Bauteile mithilfe von Sandstrahlern. Ergibt eine erneute Messung, dass das Material darunter nicht mehr radioaktiv ist, kann es in Stahlwerken recycelt werden. Nur die abgetragenen Schichten werden für die Endlagerung sicher verpackt. Wasser, das zum Kühlen und für den Betrieb der AKWs notwendig war, wird gefiltert und kann dann ebenfalls „freigemessen“ werden. „Wir können Flüssigkeiten aber auch verdampfen oder trocknen“, beschreibt Gabriele Bandt ein weiteres Verfahren. Die verbleibenden radioaktiven Reststoffe werden anschließend gesammelt und sicher verpackt.

Der Abfall wird „konradgängig“ gemacht, wie es hier heißt. Denn in Zukunft sollen die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle sämtlicher Kernkraftwerke Deutschlands im Endlager Konrad in Salzgitter eingelagert werden. Doch das geht erst 2027 in Betrieb, sodass sich derzeit noch die rund 35 Zwischenlager füllen, die über ganz Deutschland verteilt sind.

Vor dem Transport in das Endlager Konrad werden die konditionierten Abfälle in sogenannten Gebinden zusammengefasst. Das sind Container oder zylindrische Abfallbehälter unterschiedlicher Größe mit für die Endlagerung verarbeiteten Abfällen. „Verpackung und Abfallprodukt ergeben zusammen ein Gebinde, das den Anforderungen der Langzeitsicherheit des Endlagers entspricht und auch möglichen betrieblichen Störfällen wie Bränden standhalten kann, ohne dass eine Aktivitätsfreisetzung zu befürchten ist“, erklärt Gabriele Bandt.

Begleitet wird der Prozess der Abfallkonditionierung von Prüfungen durch Sachverständige und einer aufwendigen Dokumentation. Schließlich müssen auch in Zukunft alle Beteiligten nachvollziehen können, was sich in welchem Gebinde befindet und wie hoch die verbleibende Radioaktivität ist. Ist der Rückbau beendet, steht nur noch eine abgezäunte Halle mit den ordentlich verpackten Abfällen auf dem Kraftwerksgelände, die auf das Endlager warten. Der Kraftwerksbetreiber hat damit seine Pflicht erfüllt. Der Transport der Abfälle aus dem Zwischen- ins Endlager ist Sache des Bundes.

Die Lagerung

Sein halbes Leben kämpft Raimund Kamm nun schon gegen die Atomkraft. Anfangs galt sein Protest der Stationierung von Pershing-II-Raketen in Deutschland und der atomaren Aufrüstung im Kalten Krieg. Doch auch den Ausbau von Kernkraftwerken als Stromlieferanten begleitete er kritisch. Das liegt auch daran, dass Raimund Kamm ein solches Kraftwerk quasi vor der Haustür hat. 1984 wurde das Atomkraftwerk Gundremmingen an der Donau mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Siedewasserreaktoren Deutschlands größtes Atomkraftwerk. Es liegt nur 40 Kilometer von Kamms Wohnort Augsburg entfernt.

Als grüner Abgeordneter für Bayerisch-Schwaben gehörte die Atomanlage von 1986 bis 1997 zu seinem Aufgabenbereich im Landtag. Heute ist er Vorstand der Bürgerinitiative „FORUM – Gemeinsam gegen das Zwischenlager und für eine verantwortbare Energiepolitik e. V.“, engagiert sich für die Windenergie und den Naturschutz. „Die Vorstellung, dass wir jetzt hochradioaktive Abfälle produzieren, die noch 35 000 Generationen nach uns lebensgefährlich sein werden, hat mich aufgebracht. Zum Vergleich: Seit Christi Geburt haben ungefähr 80 Generationen auf der Erde gelebt“, sagt er.

Es darf kein neuer Atommüll produziert werden

Angesichts dieser Dimensionen sei es mit einem warmen Geldregen für die Kommunen, die ein solches Kraftwerk oder die Abfälle daraus bei sich dulden, nicht getan. „Davon wird dann eine Mehrzweckhalle gebaut, die vielleicht 50 Jahre steht, der Todesmüll bleibt uns jedoch über eine Million Jahre erhalten“, erklärt der Umweltschützer. „Die Lagerung in tiefen Erdschichten ist nach heutigem Wissen der einzige Weg zur Atommüllbeseitigung“, unterstreicht er. Außerdem dürfe ab sofort kein neuer Atommüll mehr produziert werden. Denn schon im regulären Betrieb werden um die 70 Kilogramm hochradioaktiver Abfall erzeugt – und zwar an jedem Betriebstag.

Mit den für uns Menschen unvorstellbar langen Zeiträumen hadert auch Josef Klaus, CSU-Mitglied und Bürgermeister von Niederaichbach in Bayern. Er steht dem Bündnis ASKETA vor, in dem sich die Gemeinden zusammengeschlossen haben, in denen jetzt ein Zwischenlager steht. Sie möchten stärker in die Entscheidungen einbezogen – und vor allem nicht vergessen werden. Denn bei ihnen stehen sowohl hoch- als auch schwach- und mittelradioaktive Abfälle oberirdisch in Hallen.

Am Rande der niederbayerischen Gemeinde lieferte einst das Kernkraftwerk Isar I Strom. 2017 begann der Rückbau, neben den schwach- und mittelradioaktiven Abfällen lagern auch hochradioaktive Brennstäbe auf dem Gelände. „Es ist schon ein komisches Gefühl, neben den gigantischen Castorbehältern zu stehen“, sagt Josef Klaus, der mit dem Gemeinderat dem Zwischenlager kürzlich einen Besuch abgestattet hat.

Das Endlager bedeutet einen großen Sicherheitsgewinn

„Wir befürchten, dass aus unserem Zwischenlager ein Endlager wird.“ (Josef Klaus, Bürgermeister von Niederaichbach)

Aus Angst, dass es noch mehr werden könnten, zum Beispiel durch Atommüll aus Wiederaufarbeitungsanlagen in Frankreich, sammelte Josef Klaus 2019 mehr als 50 000 Unterschriften und füllte bei Infoveranstaltungen die Aichbachhalle. „Wir befürchten, dass aus unserem Zwischenlager ein Endlager wird“, sagt er. Die Unterbringung in einem Endlager unter Tage wird in seinen Augen einen großen Sicherheitsgewinn für die Kommune bringen. Aufmerksam verfolgt Josef Klaus daher die fortschreitenden Bauarbeiten am Endlager Konrad sowie die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle.

Zumindest für die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle gibt es bei Salzgitter ein Endlager. Die Abfälle stammen vor allem aus dem Rückbau der stillgelegten Atomkraftwerke. Aber auch Abfälle aus der Forschung und Medizin sowie aus dem laufenden Betrieb der Atomkraftwerke gehören dazu.

„Dieser Abfall ist zwar strahlend“, sagt Michael Lohse, Leiter der Infostelle Konrad. „Er ist aber bei Weitem nicht so brisant wie die hochradioaktiven Brennstäbe.“ Rund 125 000 Kubikmeter davon stehen derzeit in etwa 35 oberirdischen Zwischenlagern über die ganze Republik verteilt. Von dort sollen sie zum größten Teil nach und nach per Bahn oder Lkw zunächst in das geplante Logistikzentrum Konrad gehen. Dort werden die Gebinde vorsortiert und auf Züge ins rund 80 Kilometer entfernte Endlager Konrad transportiert. Anhand eines Modells erläutert Lohse Besucher*innen, wie die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle über einen Schacht in Tiefen von 800 bis 850 Metern einfahren.

Dass es nur noch wenige Jahre dauert bis zur Fertigstellung, freut den Soziologen Lohse. Schließlich dauert die Debatte um das Endlager Konrad schon so lange an, wie er auf der Welt ist – und sie ist immer noch nicht abgeschlossen. Erst im September dieses Jahres überreichte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Bürgerinitiativen und Umweltverbänden 20 000 Unterschriften an Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD), verbunden mit der Forderung, den Ausbau von Schacht Konrad zu stoppen.

Endlager Konrad: günstige Geologie

Ein Blick zurück zeigt, wie der Schacht Konrad zum Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle wurde. Bereits im 19. Jahrhundert begann der Abbau von Eisenerz im Revier Salzgitter in mehreren Bergwerken. Er wurde in den 1930er--Jahren intensiviert und zunehmend vom Tage- in den Tiefbau überführt. Als besonders tiefes Bergwerk entstand Konrad in den 1950er--Jahren. Eine Besonderheit ist seine Lage in einem gesonderten Lagerstättenteil, dem sogenannten Gifhorner Trog. Dieser tiefe Lagerstättenteil liegt in weiten Bereichen unter einer dicken Schicht aus Ton. Mitte der 1970er-Jahre fielen die Preise auf dem Weltmarkt, sodass das Bergwerk wieder schließen musste.

Um die Arbeitsplätze zu retten, ergriff der Betriebsrat zusammen mit dem damaligen Oberbürgermeister von Salzgitter und Regionalpolitiker*innen die Initiative und schlug der Bundesregierung den Standort als Endlager für radioaktive Abfälle vor. Das Bergwerk eignet sich vor allem deshalb auf den ersten Blick als Endlager, weil es außergewöhnlich trocken ist. Das grundlegende geowissenschaftliche Gutachten fiel 1982 positiv aus.

20 Jahre, in denen geprüft, erkundet und beraten wurde

Mit dem Planfeststellungsbeschluss, der „Baugenehmigung“, machten es sich die Verantwortlichen nicht leicht. Beim niedersächsischen Umweltministerium beantragte die damals noch verantwortliche Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) als Vorgängerin der BGE, das Endlager Konrad errichten und betreiben zu dürfen. Sie musste darlegen, dass das Endlager sowohl im Betrieb als auch in der Nachbetriebsphase sicher ist.

20 Jahre, in denen geprüft, erkundet und beraten wurde, gingen ins Land, bis 2002 der Planfeststellungsbeschluss erging. „Die 558 Nebenbestimmungen darin zeugen davon, dass die Behörde den Antrag sorgfältig geprüft hat“, erläutert Michael Lohse. In Störfallanalysen wurde durchgespielt, ob bei dem Absturz eines Behälters mit Atommüll beim Umladen oder anderen Störfällen gefährliche Strahlung in die Umwelt gelangen kann. All diese Untersuchungen fielen negativ aus, sodass der Planfeststellungsbeschluss 2007 rechtskräftig wurde.

Natürlich geht nur ein sicheres Endlager in Betrieb

Doch ist das Endlager auch nach dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik noch sicher? Für Michael Lohse steht außer Frage: „Natürlich geht nur ein sicheres Endlager in den Betrieb. So wird nach den aktuellen Vorschriften gebaut, zum Beispiel wenn es um das Thema Erdbebensicherheit geht.“

Überdies kontrollieren im Rahmen der ÜsiKo, kurz für „Überprüfung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Endlagers Konrad nach dem Stand von Wissenschaft und Technik“, Expert*innen, ob das Endlager heutigen Sicherheitsstandards gerecht wird. Das ist ein Sicherheitscheck, ins Leben gerufen vom Betreiber des Endlagers.

Aus diesem Verfahren ergeben sich tatsächlich immer wieder relevante Arbeitsaufträge. So gaben die Expert*innen der BGE den Hinweis, dass die Modellierung des Transports gasförmiger radioaktiver Stoffe in der Nachbetriebsphase heute einer genaueren Überprüfung bedarf. Hier aktualisiert die BGE nun die Sicherheitsanalysen. Bevor das Endlager 2027 aber tatsächlich in Betrieb geht, steht noch eine finale Abnahme durch das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) an, also der Endlageraufsicht des Bundes. Erst wenn das BASE das finale Go gibt, dürfen die ersten Container in das Endlager.

Aus der Vergangenheit hat man gelernt: Anstatt in bereits bestehenden ehemaligen Abbaukammern sollen die Container mit Abfällen in eigens angelegten Bereichen lagern. Mehrere Jahrzehnte wird es dauern, bis die Abfälle aus Deutschlands Zwischenlagern im Endlager Konrad verstaut sind. Der Rückbau der Atomkraftwerke ist dann Geschichte und der Abfall sicher untergebracht.

Perspektivisch fällt immer weniger Atommüll an, da ab Ende 2022 in Deutschland keine Kernkraftwerke mehr in Betrieb sein werden. Es gilt allerdings noch einige Altlasten zu verstauen. Für die geborgenen Abfälle aus dem maroden Bergwerk Asse II im Landkreis Wolfenbüttel sowie die Abfälle aus der Urananreicherung wird ein weiteres Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle gesucht.

Suche nach einem Endlager wird vollkommen neu aufgerollt

Während die Endlagerung für die Hälfte der schwach- und mittelradioaktiven Abfälle weitgehend klar ist, hat die Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Stoffe gerade erst begonnen. Mehrere Jahrzehnte lang war dafür der Salzstock Gorleben vorgesehen – bis die BGE im September 2020 das Aus für den Standort verkündete. Denn geologische Erkenntnisse zeigten, dass es bessere Standorte in Deutschland gebe, betonte Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth in der Pressekonferenz zur Schließung des Bergwerks ein Jahr später.

Aus den Auseinandersetzungen zwischen Politik und Zivilgesellschaft um den Standort Gorleben haben die Verantwortlichen viel gelernt. Die Suche nach einem Endlager wird vollkommen neu aufgerollt. Die Kriterien für die Sicherheit stehen vor der Suche fest. Der Prozess verläuft transparent.

Ausgehend von einer weißen Landkarte sucht die Bundesgesellschaft für Endlagerung nach dem am besten geeigneten Ort für ein Endlager in Deutschland. Das bedeutet, dass sie von vornherein keinen Standort bevorzugt oder ausschließt. Orte, die beispielsweise aufgrund von Vulkanismus oder Gesteinsbewegungen im Untergrund nicht infrage kommen, scheiden aus. An allen anderen wird weiter geforscht. Möglicherweise geeignete Regionen werden erst oberirdisch mit seismischen Messungen und anderen Techniken, dann auch unter Tage erkundet. An allen Entscheidungen wird die Öffentlichkeit beteiligt. Nach einer Prüfung durch das BASE entscheidet der Deutsche Bundestag, welche Orte weitergehend erkundet werden. Der Bundesgesetzgeber entscheidet letztlich auch über den Standort für ein Endlager.

Dieses komplexe Vorgehen ist der Grund, warum dieser Prozess sehr lange dauert. Bis 2031 soll die Entscheidung für einen Endlagerstandort fallen. Fertig gebaut wäre das Endlager dann voraussichtlich 2050.

Mit dem Zwischenbericht Teilgebiete ist der erste wichtige Schritt bei der Suche nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle getan. Im September 2020 übergab die BGE die Ergebnisse ihrer Arbeit an das BASE. In einem zweiten Schritt untersucht sie nun auf der Basis bereits vorhandener geologischer Daten die im Zwischenbericht ausgewiesenen Teilgebiete. Interessierte Bürger*innen konnten sich in der Fachkonferenz Teilgebiete an der Diskussion um den Endlagerstandort beteiligen. Mit sogenannten Fachforen soll diese Beteiligung fortgesetzt werden. So entsteht eine lebendige Debatte über den endgültigen Verbleib des deutschen Atommülls. Die wird auch noch dann anhalten, wenn längst kein Meiler mehr am Netz ist und mancherorts nichts mehr daran erinnern wird, dass dort einmal ein Atomkraftwerk gestanden hat.